发布时间:2018-07-22 浏览次数:283

人文学院长汀实践队暑期社会实践正在如火如荼地进行当中。7月14日上午,迎着清晨五点半的朝阳,实践队一行人到达长汀县童坊镇彭坊村,通过拜访省级非遗项目——刻纸龙灯的传承人彭慕财与张廷玉等人,探访刻纸龙灯这一客家特有传统艺术。看看一张张普通的纸,如何能化为文化艺术上的黄金。

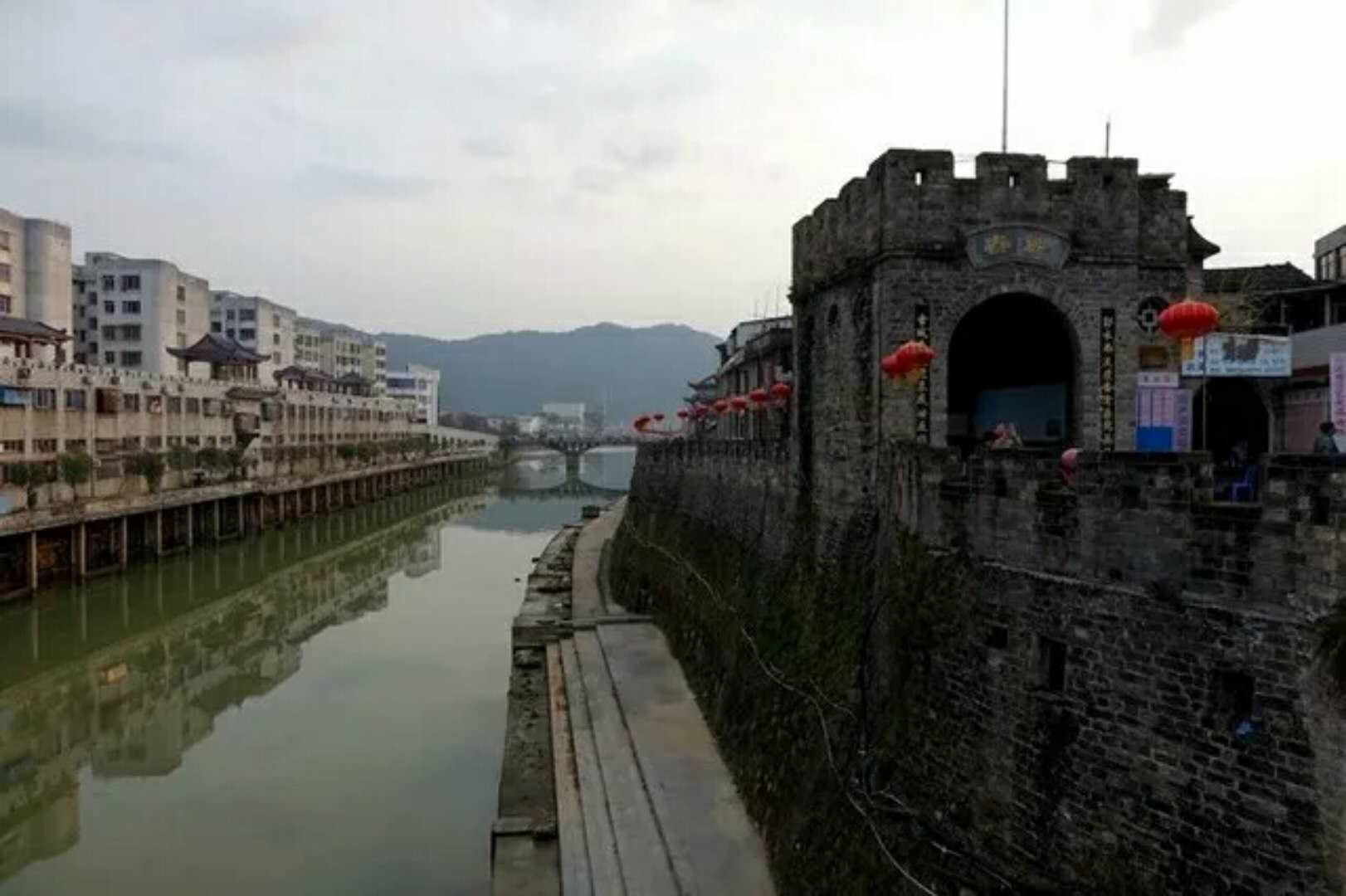

长汀县位于福建西部、武夷山脉南端,数百年来,因客家人长期聚集于此而有“客家首府”之称。在长汀,有一项距今三百多年的非遗项目至今还在影响着这里的客家人,那就是2011年12月被收入福建省省级第四批非物质文化遗产的“长汀客家刻纸龙灯”。

该项目流传于长汀县童坊镇的彭坊村一带,是客家先祖将中国龙图腾文化与中国南方刻纸文化、花灯文化完美结合的艺术体现,是集艺术欣赏、全民运动等于一身的一项非物质文化遗产。

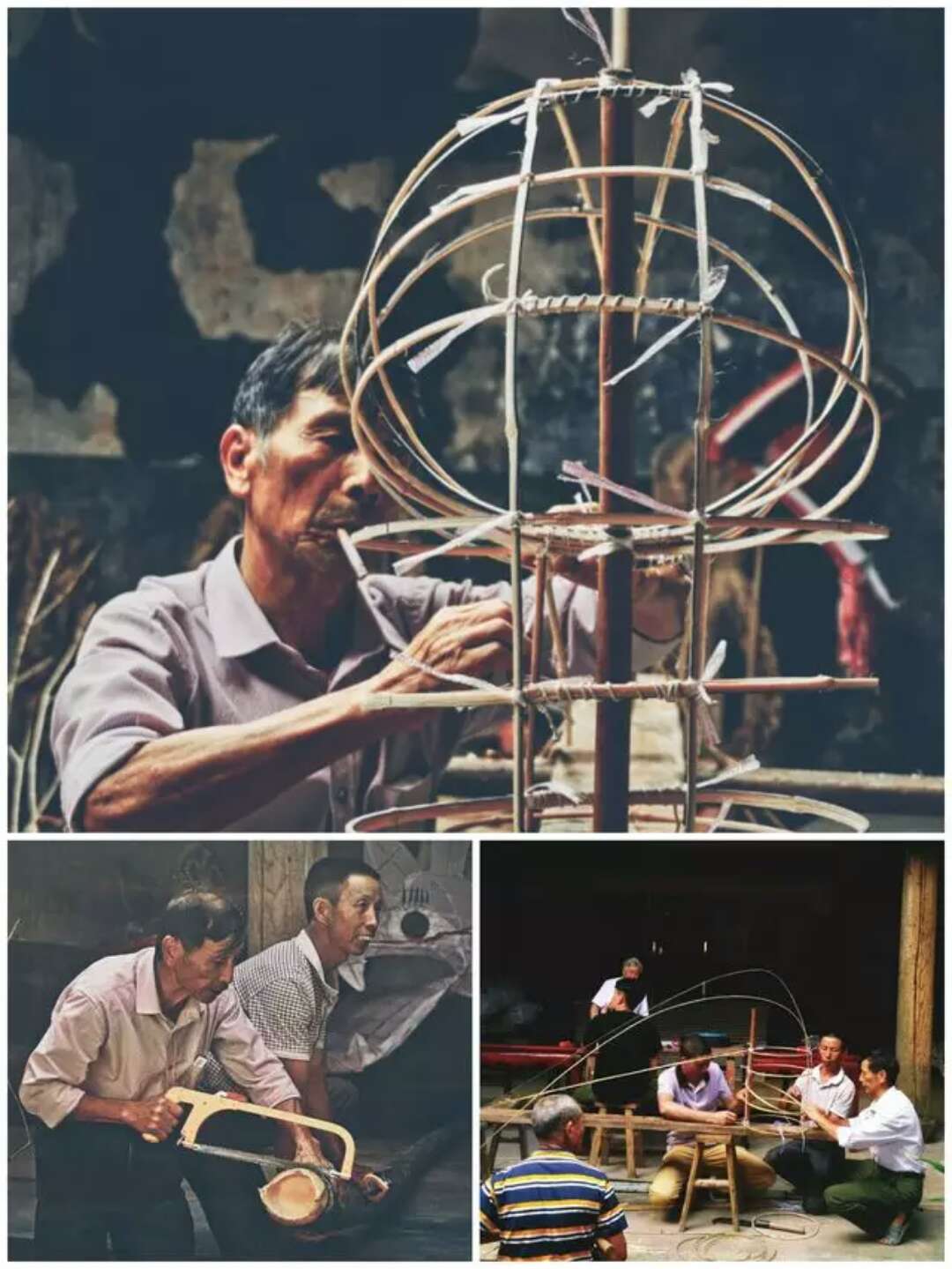

刻纸龙灯主要由龙头、龙身和龙尾三大部分组成,整条龙的骨架用竹篾扎成,其中龙头、龙尾的表面多采用扎、剪、贴、裱的工艺,龙身则额外多采用了一项称为“刻”的制作工艺,这也是“长汀客家刻纸龙灯”的精髓所在。与其他用剪纸工艺制成的灯笼不同的是,刻纸龙灯龙身部位的灯笼,是先以客家人特有的刻纸工艺在色纸上雕凿成各种祈福类图案,再装裱在八边形的灯笼上制成的。灯笼固定在屋桷子木板上,即形成龙身。各龙身与龙头龙尾通过活动撑杆进行接驳,便形成了一条五彩斑斓的刻纸龙灯。

除了“刻纸”技艺区别于其他类型的龙灯之外,“长汀客家刻纸龙灯”还有许多讲究。据刻纸龙灯的传承人张廷玉介绍,制作龙灯骨架的竹子一定要选用黄土地种出的竹节密集的老黄竹,这类竹子往往第一年被种下,次年才能用于刻纸灯笼的制作。张老先生解释这是为了防止骨架做好后被蛀虫腐蚀。张老还提到,在古代,将一根根竹篾拼接在一起以扎成龙灯骨架的系绳,是用特殊材料制成的绵纸揉搓成一股的绳状物来代替的。一条完整的龙灯的骨架要用上千条纸制系绳来维系,这往往需要花费数人数日来制作,相当耗费人的精力。除此之外,屋桷子上的灯笼数和灯笼孔也都有不同的讲究,需要根据每户人家的男丁数来决定,例如,家中有一个男丁则需要有两盏灯笼。

“长汀客家刻纸龙灯”展现的客家竹篾制作工艺和刻纸工艺,是客家传统工艺的一部分体现,具有较高的民俗学价值和审美价值。由此衍生出的舞龙灯活动是刻纸龙灯制作人眼中的盛事,每逢开春闹元宵,村民就会将年前做好的龙头、龙尾抬出来晒太阳,到正月十三、十四和十五这三个晚上,村民抬着龙头从祠堂出发,沿路村民将各家的灯笼接在龙头后头,这样将龙身连接下去,各家各户的美好祝愿与整个村庄的共同期许融汇在一起,最后在舞龙广场上演一场活灵活现的舞龙表演,旧年与新日相续,新的一年由此展开。

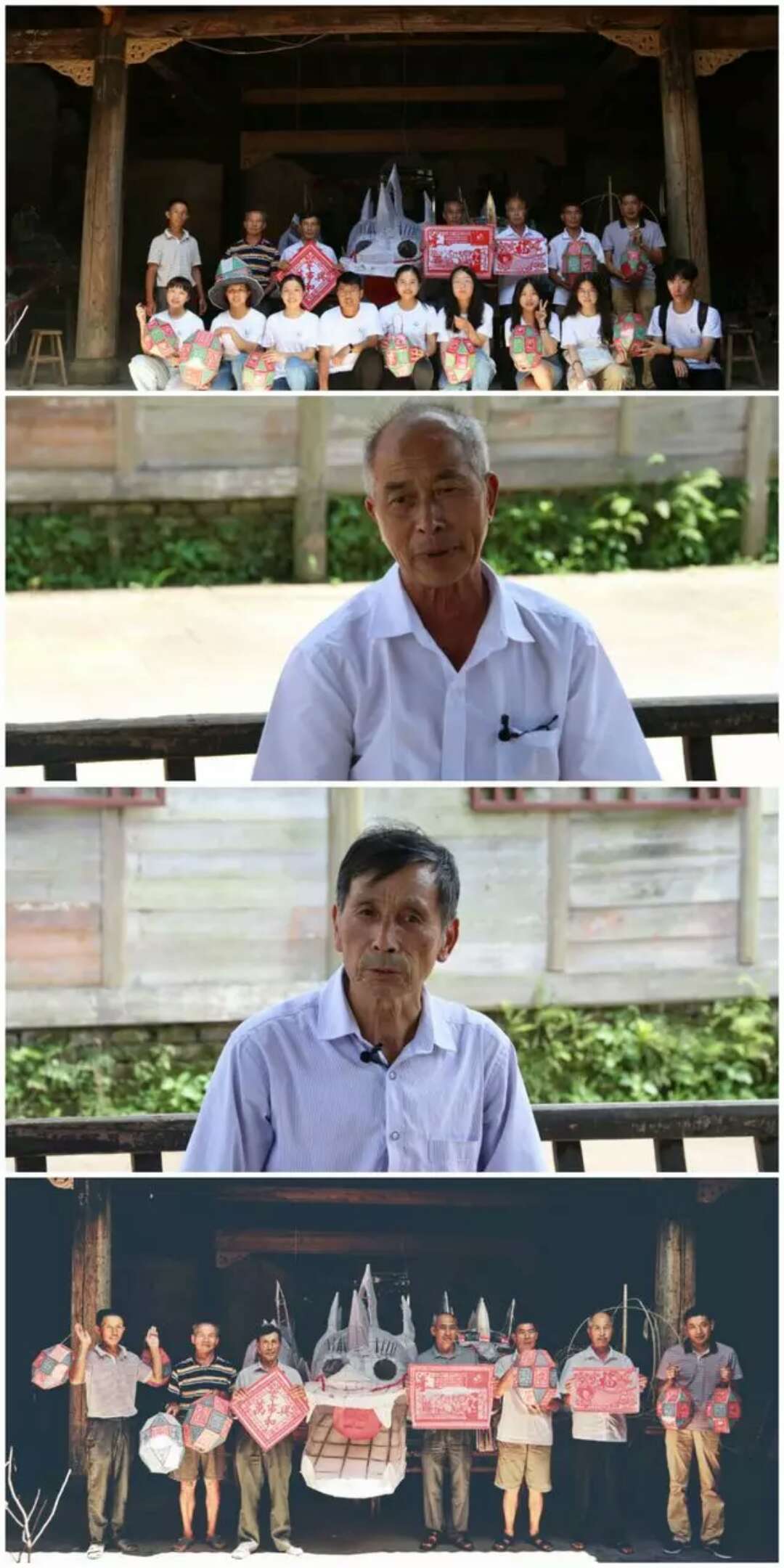

采访结束时,彭慕财老先生对我们说:“把非物质文化遗产传承保护下去,坚持刻纸龙灯客的传承与发展,让客家文化传承下去并且丰富村民的文化生活,能对中华优秀传统文化添砖加瓦,这是我们会用一辈子去坚持的事情。”

通过此次拜访非物质文化遗产传承人的实践活动,实践队队员们感受到了彭慕财和张廷玉等传承人对非遗文化和客家文化的热爱与坚守,更领悟到刻纸龙灯这些传统艺术的精彩与美妙之处。非物质文化遗产的传承与保护,需要老一辈精湛的技艺与执着的守护,更需要新一代青年学子投以新的视野,抱以更多的热情与信心。

(编/王杰)

长汀

与刻纸龙灯传承人合照

刻纸龙灯制作现场

导演拍摄现场

传承人拍摄现场

游刻纸龙灯